وجه الله: دروب غير مسلوكة سابقا

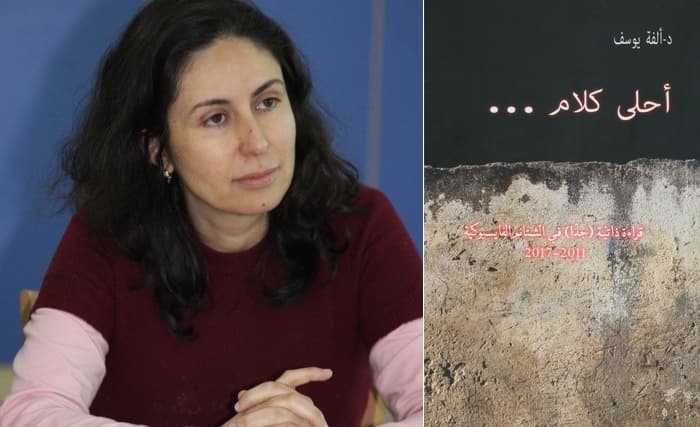

- Olfa YOUSSEF

- Articles à propos de l'auteure

- الزيارات: 631

صدر في بداية شهر ديسمبر من سنتنا التي تغادرنا متثاقلة (2019) كتاب قيّم للدكتورة ألفة يوسف تحت عنوان "وجه الله" ثلاثة سبل إلى الحق". وهو أثر يدشَن لقارة جديدة في التناول بعيدا عن كل تصنيف منهجي أو مفهومي و هو متحرر من كل القيود الأكاديمية أسلوبا و منهجا و مفهوما, إنه يسلك دربا جديدا و يتقصَى أثر تجربة فريدة و مخصوصة هي تجربة لقاء غريب و خلاب مع الله.

لعل المدهش حقا في هذا اللقاء هو التنصيص على تعدد السبل و تنوَعها بتنوَع العقول و باختلاف أشكال حضور الإنسان في العالم وبتكثَر فعل الإنسان في الكون.

فماهي مواقع الجدَة في كتاب وجه الله؟

- خيبة انتظاراتنا ووميض الذات:

كنا ننتظر من الأستاذة ألفة يوسف أن تجذَرنا في حقلها المعرفي المعهود و القائم على صرامة المنهج ودقة المفهوم و الحرص المدرسي على التنظيم فإذا بنا أمام متعة الاكتشاف الذاتي كضرب من الفيض المعرفي الغير مسبوق بخطًة و الذي لم تفسده قواعد المنهج فكان وصفا لتجربة ذاتية مغرقة في البوح فهي تقول شيئا واحدا بكثير من الكلمات, الواحد المتكثَر في موجوداتة هو الله الذي لا تسع لقائنا به لغة و لا قولا.

لعلَ ما تردد كثيرا في الأثر هو التألم من عجز اللَغة و الرغبة في تجاوز المنحى الاسمي لملامسة عمق الموجود الواجد و لكن خيبتنا كانت أعظم فنحن لم نعثر في الأثر على أحكام فقهية أو معرفة دقيقة عالمة بالنص القرآني بل القراءة للكتاب كانت منذ وهلتها الأولى إطلالة على مدار جديد و أرض جديدة تطؤها قدم الكاتبة و هي أرض اليقين والوجد و الحلول أرض غير مكتشفة سابقا بالنسبة لقاطن العصر و المتسلَح بالوسائط و الأدوات المعرفية والتقنية.

تدعونا ألفة يوسف في هذا الكتاب إلى التحقَق من كل الوسائط اللغوية و الرمزية و التقنية و من كل المقاربات لتلقى بنا في بوح فعلي حيث تكون الأنا عارية من كل ما يثقلها متحرَرة من كل معرفة سابقة كمن يدخل حقلا لأول مرة.

هل ذلك يعني أنها أوَل المتحدثين عن السبل إلى الله ؟

انه من المغالاة و سوء التقدير افتراض أن وجه اللَه بحث تأسيسي في اكتشاف اللَه في ذواتنا لكن من المنصف أن نلاحظ أن الجديد فعلا هو : جدَة الأسلوب و بساطته و كل مايدرك جيدا يقال بوضوح.

غياب معنى الدحض و الجدال و الخصومة ففي كل الكتاب لم يتم التعرض إلى أي فكر بالدحض أو التجاوز أو الرفض أو التصغير بل بالعكس هناك رغبة في الاستيعاب و التسامح المعرفي المذهل و الانكفاء على الذات و كأن لا شيء قيل سابقا.

التأسيس الذاتي لضرب من اليقين المريح و المطمئن أي محاولة الوقوف على تأويل و ليس تفسير يمنح الطمأنينة و دون أن يؤذي أحدا و يرفع شعار الكف عن الأذى المعرفي طلبا للأتراكسيا Ataraxieأي راحة النفس و ايذانا بتحقق الأبونياAponie أي راحة الجسد فالمطلوب ليس إفحام الخصوم كما حدث في أثار سابقة بل سعادة الذات بما تقتضيه من سكينة و هدوء و انكفاء على الأنا كضرب من الأيقولوجيا الموجبة Egologie positive .

إن انتظارات القارئ الجدالية و السجالية تمت التضحية بها في "وجه اللَه" لفسح المجال أمام ذات شفافة أرهقتها مسافة الركض لمسك حقيقة متدفقة كتدفَق الزمن و كتدفَق الوجود الالهي ذلك السيل الأبدي.

هل يعني ذلك أن الكتاب لم يلتزم بأي اجرائيات؟

الذاتية لاتعني الفوضى و لا الانسياب المرضي كتداعي حرَ و إنما هناك نظام هو نظام العرض و ليس نظام الاكتشاف.

وفق نظام الاكتشاف يعبَر الكتاب عن تجربة في الزمن و في علاقة بالأشياء و الأحداث و الأشخاص شديدة اليقظة و التحفَز.إنّ نظام عرض الأفكار L'ordre d'exposition جعل الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أبواب و هي :

- طريق العمل

- طريق الرضا

- طريق الذكر

و تعهَدت الكاتبة بتوضيح كل طريق و ما يميَزها و طبيعة سالكيها و رهاناتها واحراجاتها حيث بيَنت أن :

- طريق العمل: هو نمط من الفعل يقوده الإجرائي و يطلب الأجر الإلهي كاستحقاق و هو نسبي و سياقي في الزمان و المكان و في علاقة بالأخر و منطلقه القلب و الأنصاتإلى صوت الجوهر فينا .انه لازم بلا نقاش و عطاء يظل أثرا عبر الزمن.

- طريق الرضا: و هو الفعل الذي يحركه و يدفعه النفسي و يتأسس على القبول بمشيئة اللَه ليس بوصفها الأفضل و لكن بما هي الوحيدة (ص61). حيث يكون العمل من نصيب الإنسان و نتيجة العمل من أمر اللَه ممَا يجعل الفعل شراكة بين العبد و الرب (ص65). فالإنسان ليس حرَا بإطلاق و إنما يحقق مشيئة اللَه. و يكون الرضا تأويلا بلا تفكير (ص101).

إن طريق الرضا قوامه الحبَ و العرفان و عدم الجحود لأن الجحود هو الكفر الحقيقي و إنكار النعم هو ما يجعل الإنسان كافرا (ص112). فحالة الرضا اعتراف (ص128) ,اعتراف باللَه كفاعل أوحد وأننا نلعب دورا في الحياة و أن كل ما يحركنا للفعل مجرَد حيل العقل Les ruses de la raison التي تحفَزنا لكي تتحقق الأهداف من خلالنا كما يعبر عن ذلك هيقل.

- طريق الذكر:يغلب عليه الفلسفي و هو طريق التدفَق, تدفَق النفس و حيويتها و خلودها مثل تدفَق الزمن لدى ليبنيتز Leibniz حيث تؤسس الكاتبة لمفهوم مستحدث هو "الشاهد" أي ما يتبقى أو الجوهر أو الصفات اللامادية (ص155).

فما السبيل إلى "الشاهد"؟

إن السبيل إلى الشاهد هو الخشوع كوجه مستيقظ الحضور لتقبل الحقيقة في مقابل الغفلة أي وجه المعرفة و الإدراك في مقابل وجه غفلي بتعبير ليفيناس.

إنالإنسان بعيدا عن الشاهد و عن ماتبقى بعد التجربة و خوض سعة الحياة هو كالقابض على الماء إنالإنسانإن اكتنفته المادة و الحياة و اكتفى بها انه إذن لجبان و قد حذَره التاريخ من أن تكون الدنيا جنَته,فالإنسان كالماء يجري لم نقف له على وقفة قط و هو يركض في الحضرة الالهية.

فما دلالة الحضرة الالهية ؟

تميَز الأستاذة ألفة يوسف بين الحاضر بما هو مجال العرضي و الحدثي و الزائل و الاجرائي و النفعي و الحضرة بماهي الكينونة الأصلية.و تعتبر الحضرة الالهية ليس عبادة و إنما العبادة في معناها كجوهر و كشهادة لأن العبادة لا تنقطع لحظة حيث تقيم الكاتبة مقارنة طريفة بين الصلاة ككتاب موقوت و الصوم كشهر معلوم و الزكاة كمرَة في الحول و الحج في زمن بعينيه من جهة بوصفها عبادات في صيغة العابر و الظاهر و السطح و المرئي و المشهودو من جهة اخرىالشهادة تلك العبادة بألف و لام الاستغراق و العابرة للأني و الجزئي و المميَزة للشاهد و الدَالة على المشهد.

مشهديَة مدهشة و أنت تطالع الكتاب فتصبح أسيرا لرؤية جديدة للعبادة المطلقة و المتدفقة و اللامنقطعة و الخالية من الحركات و التدابير الزمنية لتصبح العبادة دعاء أو تلك الحضرة أو ذلك الإقرار الجازم بأن اللَه هو الذات المطلقة التي بها تكون الحياة (ص167)

فما الذي يراد قوله بهذه السبل إلى اللَه ؟

- السبيل إلى اللَه : غنيمة تعب :

تلحظ منذ المقدمة و التصدير أن الكتاب نتيجة تعب السعي و ثمار التأم جروح الذات المعطوبة و أن الأنا الكاتبة تتحرك فوق جروحها , جرح النفعي و صدمة و شرخ اللقاء بالأخر و مرارة الهشاشة و الضعف و التقدم في الزمن و القدامة في المعرفة المفسدة للحياة ,و إدراك المألات لكل سعي مادي و اجتماعي فكان الكتاب لا يطلب اعترافا بمعرفة يراكمها و لا يطلب مجدا لكاتبته بل يزعم أنه دليل إلى اللَه أو درب غير مسلوك يجنبنا الألم عبر تقليصه.

تحاول الكاتبة في هذا الأثر بلوغ السعادة فهو طريق إليالسعادة المطلقة و السكينة و الاطمئنان خارج تصاريف الحياة و ذلك بفضل انتقال جري ء و معلن من عبادة المخلوق /القرآن إلى عبادة الخالق/اللَه . وفي دلك ما يخبر عن قطع مع تصور عامي للدين يلتزم بالطقوس إلىممارسة فلسفية تطلبالحيرة و هي عبادة الخالق لذلك نجد في الصفحة 12 إخبارا عن أن الكتاب لا يتعلق بفكرة بل بتجربة.

فما الفرق الذي تقيمه الكاتبة بين الفكرة و التجربة ؟

- الفكرة و التجربة :

إن الفكرة تقوم على منهج و تستند إلى الحجة و تطلب الموضوعية و غايتها إقناعالأخر و رؤية الأخر وجها مختلفا عن و جه الذات , و عادة ما تكون الفكرة ميتة و ثابتة في حين تكون التجربة عفوية و تلقائية و منسابة كتجربة عيش , ذاتية و متفردة , حية و حيوية و فيها إبداع و خلق و تستهدف الذات لتنشد الطمأنينة و السعادة.

بهذا التمييز ندرك أن الطريق إلى اللَه تجربة لأن وجه اللَه هو في الحقيقة وجهنا و لكننا نغفل عن ذلك في خضم اليومي و المعيش .

كتجربة معيشة و نظام اكتشاف حدسي Intuitif يسجل جملة عوائق أهمها:

- عائق اللغة التي تشير و لا تفصح .

- معضلة الوجود /اللَه الذي هو أكبر من الاسم (المنطوق أو المكتوب اللَه).

- عدم حيازة منهج في الاكتشاف .

لكن رغم هذه العوائق و خصوصا عائق اللغة التي لا تقول الوجود ولا تقول الحقيقة و عائق الحجب /الحجاب الذي يجعل من الوجود أعمق من القول (برقسون) فان الأثر توصَل إلى جملة مكاسب (ص207) .

فما الذي نغنمه من الأثر ؟

- التماثل و الاختلاف بين اللَه و الإنسان :

تورد الكاتبة حكاية الملك و الوزير و التي كان فيها الوزير يقول للملك دوما :"إن اللَه لا يفعل الأ خيرا." و في يوم قطع إصبع الملك في حادث و لما قال له الوزير"لعلَه خير" غضب الملك و أمر بحبسه, بعد ذلك بأيام خرج الملك في رحلة صيد فألقت عليه قبيلة متوحشة القبض و أرادوا أن يقدموه قربانا لإلههم و لكنهم تراجعوا عندما اكتشفوا إصبعه المقطوع, فالقربان يجب أن يكون سليما معافى ,عندها تذكَر الملك كلام وزيره و أخرجه من السجن معتذرا له. فقال الوزير :"لا تعتذر, فسجني أيضا خير, لأني لو شاركتك رحلة الصيد كنت أنا القربان لأن جسدي سليم . (ص80-81).

مثل هذه الحكاية تكشف جملة أفكار و هي :

- عدم القدرة على تحديد الخير و الشر:لأن الإنسان علمه جزئي أو لا يعلم

- التمييز بين الإنسان و اللَه :إن الإنسان إرادته لامتناهية و مطلقة و غير محدودة و لا ترتبط بشروط و من هنا فهو يشبه اللَه تماما لكن معرفته محدودة فهو لا يعلم إلا القليل كما أن قدرته محدودة و ضعيفة أي أن الإنسان لا تتطابق الإرادة لديه مع المعرفة مع القدرة أما اللَه فإرادته تتطابق و تتناسب مع معرفته و مع قدرته فهو إرادته لا متناهية و معرفته لا محدودة و قدرته لا متناهية أيضا لذلك فكل مايريده اللَه يعرفه و يقدر عليه .أما الإنسان فيداخله الوهم من جهة أن ما يريده لا يعرفه و لا يقدر عليه .

- اللَه لا يخطئ :إرادة اللَه حسنة مطلقا و لكن حكمنا البشري عليها يلوَنها خيرا أو شرا لهذا فالعذاب هو أن يرفض الإنسان ماهو كائن .

- ايتيقا الطريق أو ما لايعلمنا إياه الكتاب :

حين تنتهي من مطالعة "وجه اللَه" سرعان ما تتماهى مع مؤلفته في سعيها إلى تأسيس ميتافيزيقي لما هو إنساني و تأسيس ما هو إنساني و تاريخي استنادا إلى الميتافيزيقي حيث يكتسب الكتاب قيمته الأساسية لا من تماسكه المنطقي أو دقته المفهومية فحسب و إنما من هواجسه الايتيقية , فالكتاب رافعة لأخلاقية تقوم على :

- إدراكمفهوم الدور و معنى الالتزام .

- الوعي بعرضية وجودنا في العالم .

- فهم أن الإنسان ليس فرحة الوجود و لا مأساته بل هو لحظة عبور.

- نحن أدوات اللَه و آلاته و استخداماته و دلالة على وجهه .

- وجوه البشر هي وجه اللَه , وجه اللَه هو وجه الأنا , نحن الوجه العارض لوجه الجوهر .

- وجهي يسع الكون و ما فيه بما يعنيه ذلك من تجاوز للوجه الاستيتيقي نحو الوجه الايتيقي و بذلك يتحول الإنسان من عرض إلىذكر أو سياق ذو دلالة (ص212).

- تجنب الصراع إدراكا بأننا أجزاء للكل و ضرورة أن يتحمل بعضنا بعضا تأصيلا للعيش مع الأخر أي التخلي عن وجه الذات و وجه الأخر من أجل ملاقاة وجه ثالث هو وجه اللَه ما دمت أنا و الأخر منخرطين في مشروع مطلق هو التاريخو الحقيقة أي ما يبقى من طريق الذكر.

هل معنى ذلك أن الكتاب بلا حدود و لا تشوبه نقائص ؟

- تجربة حدسية لفارسة ايمان :

ككل تجربة ذاتية لا يمكن إخضاعها لمعايير مسقطة عليها من خارجها و لا لمعايير ثقة و تقييم ليست من مجالها . إنها تجربة تذوق اختلط فيها النفسي بالجمالي بالصوفي و بالعقل كحدس و استبصار لتطلعنا على الإلهي فينا و تجذَر الإنساني في واقعنا و المتمثل في :

- إنتاج انطولوجيا تعتبر الموجودات موجودة من جهة دلالتها على الخالق .

- تأسيس ابستيمولوجيا قوامها اختلاف الذات العارفة عن الموضوع المعروف .

- انتاج اكسيولوجيا أخلاقية تسخر من القيم السائدة لتخبرنا عن ضرورة إتقان المهمة التي عهد بها للإنسان .

و هذا يعني ضرورة الكف عن السعي إلى معرفة مطابقة للواقع و مما يرسم حدود معرفتنا و حدود عقلنا واعتبار الواقع يفلت عن كل تحديد و النظر إلى أن الإنسان لا يدرك العالم كما هو بل كما يبدو له و من منظوريته إذ لا واقع خارج الإدراك (ص177)

ولان الوجود غير موجود خارج وعينا به و قولنا له. و مثل هذا ينبهنا إلىصعوبة التواصل و معضلة التبليغ مما يجعل الصمت سبيلا أحيانا .

ما يراد حقا كشفه في هذا الكتاب هو الحق /اللَهإذ الاختلاف حق لكن لا اختلاف على الحق مهما اختلفت سبل إدراكه . و الكتاب ينبهنا صارخا :"تأكدوا جيدا إن لم يكن العمق ليس إلا طيات السطح ."

ما يخلص إليه الكتاب هو إعادة النظر في جملة بداهات أهمها :

- إعادة تعريف الإنسان كشاهد .

- تعديل فهمنا للهوية حيث أضحت تدرك لا بهيئتنا و إنما بما نحن الجوهر الإلهي متجسدا .

- إعادة النظر في معنى اللَه هو إعادة رؤية العالم و الحياة بماهي عذاب في الظاهر و رحمة في الباطن.

- مجاوزة التناقضات مجاوزة نهائية أمر غير ممكن لأن الكون قائم على المتقابلات

يشي الكتاب بأن الحل ليس في كراس المعلم و إن كان يدلَنا على وجه اللَه و يهمس بان كل ذات تفعل على طريقتها الخاصة فتجد طريقها إلى اللَه.

صابر بوزايدة

تونس في 19/12/2019